Über die Ausstellung

Kuratorin und Projektleiterin: Dr. Viktoria Krason, DHMD

Kuratorisch-wissenschaftliche Mitarbeiterin: Nele-Hendrikje Lehmann

Kuratorisch-wissenschaftliche Projektassistenz: Bettina Beer

Gestalter: Jan Pappelbaum, Berlin

Was verraten unsere Gene über uns? Wie viel von uns steckt in unserer DNA? Was passiert, wenn wir unser Erbgut verändern? Die Ausstellung Von Genen und Menschen hinterfragte die aktuellen Erkenntnisse der Genforschung aus der Perspektive der Sozial- und Kulturwissenschaften: mit Objekten aus Alltag und Wissenschaft, Kultur und Geschichte, mit Positionen der zeitgenössischen Kunst – und mit Stationen, die dazu einluden selbst herauszufinden, wer wir sind und werden könnten.

Um das Jahr 2000 sah es so aus, als würde das Geheimnis des Lebens langsam gelüftet: Die Entschlüsselung des menschlichen Erbguts durch das Humangenomprojekt schien nur noch eine Frage der Zeit; das Schaf Dolly war erfolgreich geklont. Für die einen rückte damit die Bekämpfung bislang unheilbarer Krankheiten in greifbare Nähe, andere sahen bedrohliche Science-Fiction-Szenarien Wirklichkeit werden. Hatte sich seither etwas an dieser Konstellation verändert?

Die Genforschung hat in den letzten Jahrzehnten neues Wissen und faszinierende Technologien hervorgebracht – von der Sequenzierung des Neandertalergenoms über die Genschere CRISPR-Cas9 bis hin zu modernen mRNA-Impfstoffen. Auch wenn sich nicht alle Zukunftserwartungen erfüllt haben, sind diese Fortschritte doch im Begriff, unser Verständnis von Herkunft, Identität und Gesundheit zu verschieben. Und sie beeinflussen die Stellung des Menschen in der Natur. Die Ausstellung hinterfragte: Wie kritisch müssen wir mit diesen Errungenschaften und ihren möglichen Konsequenzen umgehen? Ist das technisch Machbare auch das ethisch Vertretbare? Und: Ist die Gefahr einer rassistischen Instrumentalisierung der Genetik für immer gebannt?

Bildergalerie

Eine Ausstellung in vier Kapiteln

I. HERKUNFT – GESCHICHTEN DES MENSCHSEINS

Was verrät unsere DNA über uns? Genetische Analysen können heute Vieles leisten: Sie helfen dabei, Kriminalfälle zu lösen oder Krankheiten besser zu verstehen. Sogar die Geschichte der Menschheit können wir mit der Untersuchung von prähistorischem Erbgut exakter rekonstruieren. Auch für die private Ahnen- und Herkunftsforschung werden DNA-Tests inzwischen nicht nur in den USA genutzt. Dabei kann die Erforschung genetischer Unterschiede von jeher einen Einfluss darauf haben, ob wir uns als Angehörige der großen Menschheitsfamilie oder von abgrenzbaren Gruppen verstehen.

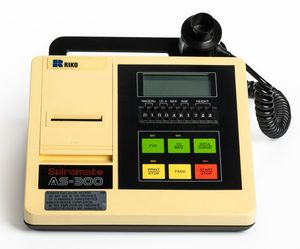

Bild: Spirometer zur Messung der Lungenkapazität mit ethnischer Korrektur: SPIROMATE AS-300 1980er Jahre

Spirometer messen die Lungenkapazität. Um Abweichungen durch Größe, Geschlecht und Alter auszuschließen, werden Angaben dazu in das Gerät getippt. Auch das Vermerken einer Ethnie ist möglich. Bis heute gehen manche Mediziner:innen davon aus, dass die Lungenkapazität Schwarzer durchschnittlich geringer sei als die Weißer. Genetisch ist diese Annahme aus dem 19. Jahrhundert jedoch nicht belegt.

II. IDENTITÄT – WAS BESTIMMT, WER WIR SIND?

Wie viel von uns steckt in unserer DNA? Der Schlüssel zu unserer Persönlichkeit liegt nicht allein im genetischen Code. So können sich eineiige Zwillinge, deren Erbgut nahezu identisch ist, im späteren Leben ganz unterschiedlich entwickeln. Warum das so ist, hat in den letzten Jahren der Wissenschaftszweig der Epigenetik zu klären versucht. Die Gründe scheinen im komplexen Zusammenspiel von Genen, Proteinen und Umwelteinflüssen zu liegen.

Bild: Candice Breitz: „Factum Tremblay“, 2009

From the series „Factum“, 2010, Commissioned by The Power Plant, Toronto, Courtesy: Goodman Gallery, London + Johannesburg

Candice Breitz führt in ihrer Videoarbeit Gespräche mit eineiigen Zwillingen und stellt ihnen getrennt voneinander dieselben Fragen. Ins Zentrum rückt dadurch die individuelle Entwicklung der Porträtierten.

III. Gesundheit – Heilen, Optimieren, Normieren?

Was passiert, wenn wir unsere DNA verändern? Die Genetik hat der Medizin ganz neue Möglichkeiten eröffnet, um Krankheiten zu erkennen, zu heilen oder von vornherein auszuschließen. Die Genschere CRISPR-Cas9 ermöglicht heute gezielte Veränderungen in der Keimbahn von Embryonen, die aber hierzulande bislang verboten sind. Können wir mögliche Risiken dieses Verfahrens überhaupt schon überblicken?

Bild:

Alicja Kwade: „Principium“, 2021/2022

Courtesy of the artist

Foto: Roman März

IV. Natur – Eine neue Schöpfung?

Was verbindet den Menschen eigentlich mit anderen Tieren? Können wir das von uns bewirkte Artensterben rückgängig machen, indem wir ausgestorbene Spezies wiederbeleben? Auf welche anderen globalen Krisen der Gegenwart könnte die Gentechnik Einfluss nehmen? Und was hätte das mit unserer eigenen Stellung in der Natur zu tun? Die Ausstellung mündet in einen offenen Möglichkeitsraum, der zeitgenössischen künstlerischen Positionen zu diesen Fragen gewidmet ist.

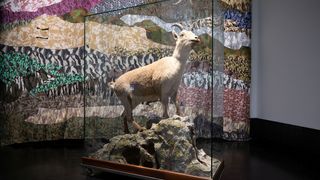

Bild: Christian Kosmas Mayer: The last bucardo, 2023

Christian Kosmas Mayer in Kooperation mit Phileas und in Zusammenarbeit mit Adam Searle; Leihgeber für Teile des Werks: Gobierno de Aragón / Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido; Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA); unter Einbeziehung einer Arbeit von Catrin Bolt

Der Pyrenäensteinbock, oder Bucardo, wird 2003 als bisher einzige ausgestorbene Tierart wieder zum Leben erweckt – mithilfe der Gentechnik: Sieben Minuten lang lebt das aus kryokonservierten Zellen geklonte Tier. Mayers Installation setzt die lokal verankerte Kulturgeschichte des Bucardo und die Geschichte seiner kurzzeitigen Wiederbelebung durch materielle Zeugnisse miteinander in Beziehung.

Barrierefreiheit

Die Ausstellung lud alle Besucher:innen zum Sehen, Fühlen, Hören und Mitmachen ein.

Am Eingang informierte ein Übersichtsplan zum Tasten darüber, wo sich inklusive Stationen und Tastobjekte befinden. Raumtexte und Informationen zu ausgewählten Objekten erhielten Sie zum Lesen auf Deutsch und Englisch oder

- zum Hören in Einfacher Sprache

- zum Hören mit ausführlicher Beschreibung

- zum Sehen in Deutscher Gebärdensprache

Tonsignale wurden drahtlos auf Hörgeräte oder Cochlea-Implantate übertragen.

Begleitpublikation

Von Genen und Menschen. Wer wir sind und werden könnten

Herausgegeben für das Deutsche Hygiene-Museum Dresden von Viktoria Krason und Nele-Hendrikje Lehmann

Wallstein Verlag, Göttingen 2023

Auch der Begleitband geht der Frage nach, welchen Einfluss die Genetik auf vier Grundpfeiler der menschlichen Existenz hat: auf Herkunft, Identität, Gesundheit und Natur. Das Buch beleuchtet, wie genetische Forschungen unsere Vorstellungen prägen: von menschlicher Vielfalt und ihrer Entstehung, von der Freiheit zur individuellen Lebensgestaltung und der Position des Menschen in der Natur, mit der er lebt. Diskursiv und informativ bietet es einen Einblick in Genforschung und ihre gesellschaftspolitischen Effekte, wobei es Perspektiven aus Kunst, Natur- und Geisteswissenschaften miteinander verbindet.

Der reich bebilderte Band versammelt Essays, literarische Beiträge und Interviews, von und mit: Peter Berz, Frank Buchholz, Sheree Domingo, Constantin Goschler, Donna Haraway, Johannes Krause, Christian Kosmas Mayer, Thomas Lemke, Kerstin Palm, Tino Plümecke, Gudrun Rappold, Christoph Rehmann-Sutter, Hans-Jörg Rheinberger, Volker Roelcke, Christina Schües, Christian Schwarke, Mihai Surdu, Szczepan Twardoch, Joanna Wuest, Juli Zeh und anderen.

Beteiligte Künstler:innen

Gemma Anderson, Marina Belobrovaja, Candice Breitz, Andreas Greiner, Camille Henrot, Mauro Hertig, Mogens Jacobsen, Alicja Kwade, Katrin von Lehmann, Olga Lukyanova, Jumana Manna, Christian Kosmas Mayer, Henrik Olesen, Marc Quinn, Etsuko Yakushimaru

Wissenschaftliche Begleitung und Beratung

Prof. Dr. Ken Arnold, Prof. Dr. Frank Buchholz, Sascha Karberg, Prof. Dr. Johannes Krause, Prof. Dr. Thomas Lemke, Prof. Dr. Veronika Lipphardt, Prof. Dr. Peter Pfaffelhuber, Dr. Kay Prüfer, André Raatzsch, Dr. Robert Ranisch, Prof. Dr. Gudrun Rappold, Anja Reuss, Prof. Dr. Hans-Jörg Rheinberger, Prof. Dr. Volker Roelcke, Prof. Dr. Eleanor Scerri, Dr. Stephan Schiffels, Prof. Dr. Christian Schwarke, Dr. Mihai Surdu, Dr. Katrin Vohland, Prof. Dr. Claudia Wiesemann

Förderer